2013年01月30日

国立博物館ならではの迫力の宝物群 初公開の名品も必見!

十二天像のうち毘沙門天 (京都国立博物館所蔵)

十二天像のうち毘沙門天 (京都国立博物館所蔵)特別展観 国宝 十二天像と密教法会の世界

承和元年(834)、空海は、仁明天皇の許しを得て、後七日御修法を始めました。正月七日まで行われる宮中節会の後に引き続いて七日間行われるため、この名があります。宮中に真言院という専用の道場を置き、天皇の安泰と国家の鎮護を祈る修法で、真言宗単独で行われました。その後、一時的な中断はありましたが、現在でも場所を東寺の灌頂院に移し、勅使の臨行をあおいで連綿と続けられています。

当館には、大治二年(1127)に後七日御修法のため新調された十二天像が完全セットで所蔵されています。今回、この国宝 十二天像を一堂に展示し、関連遺品をまじえて後七日御修法を紹介します。

また、当館のもう一つの名品、国宝 山水屏風は、灌頂という密教の教えを伝える重要な儀式で十二天屏風と共に用いられてきました。他の遺品とあわせて灌頂の歴史も紹介します。これら真言宗の二大重要法会を軸に深遠な密教文化の一端に触れて頂ければと存じます。

十二天屏風のうち(神護寺所蔵)

十二天屏風のうち(神護寺所蔵)特 集 陳 列 成立八〇〇年記念 方丈記

「ゆく河のながれは絶えずして、しかももとの水にあらず(原文、漢字片仮名交じり)」で始まる『方丈記』は、鴨長明(1155?―1216)が建暦二年(1212)三月に執筆したもので、わが国を代表する随筆として知られており、本年(2012)には成立八百年という大きな節目を迎えました。この『方丈記』は、世の中の無常を表現したことで有名ではありますが、京の都を襲った五大災厄なども回想しており、近年ことに災害史のうえからも注目を集めている随筆でもあります。

歌人でもある鴨長明は、下鴨神社(賀茂御祖神社)の正禰宜惣官、長継の子。建仁元年(1201)四十七歳の時に和歌所の寄人となりましたが、五十歳の時に出家して大原に籠り、のち日野の外山に移り、方丈の庵を結んで隠棲し、著作に従いました。

今回の展示では、自筆本という伝承がある最古の写本、大福光寺本(重文)を中心に、関連する資料および同時代の漢字片仮名交じり文の書跡などを合わせて展示します。(京都国立博物館)

会 場 京都国立博物館 特別展示館 1~10室

〒605-0931 京都市東山区茶屋町527

http://www.kyohaku.go.jp/

TEL 075-525-2473(テレホンサービス)

会 期 平成25(2013)年1月8日(火)~2月11日(月・祝)

休 館 日 月曜日

*ただし1月14日、2月11日は開館、1月15日は休館

観 覧 料 一般 1,000円(800円) *( )は団体20名以上

大学・高校生 700円(500円)

中学・小学生 無料

*本料金で特別展観「国宝 十二天像と密教法会の世界」及び特集陳列 成立八〇〇年記念「方丈記」をご覧いただけます。

開館時間 午前9時30分~午後6時(毎週金曜日は午後8時まで)

※入館は閉館の30分前まで

***平常展示館は、建替え工事のため閉館しております***

2013年01月24日

2013年01月22日

牛に引かれて善光寺参り 実は京都でもできるんです!

京都東山の華頂山麓にたたずむ得浄明院は、「牛に引かれて善光寺まいり」で有名な、あの信州の善光寺の別院でもある尼寺です。

信州善光寺大本願第117世誓圓尼公(伏見宮邦家親王第3王女)がこの寺を開山した明治初期には、まだ中央線がなく、信州までお参りするのはなかなか大変なことであった為、関西の近くで善光寺如来さまのご縁を結ばせたいとの思いから建立を思い立ったと言われます。

本尊仏は、信州善光寺の一光三尊阿弥陀如来の分身とされています。

得浄明院では、信州善光寺同様に戒檀巡りができるようになっています。戒壇めぐりとはご本尊の阿弥陀如来様が安置してあるその下を、闇の中で自分を見つめ直しながら巡り、あみだ様と深いご縁を結ぶこと。信心がある人はあみだ様と結ばれている錠前を探り当てる事ができ、願い事を一つだけ掛けることができます。

地下への階段を降りてわらじを履き、中はほんとに10センチ先も見えないほどの真っ暗闇の中を壁に添わせた手のみで恐る恐る巡り、無事錠前に触れることができた時は感動しました。

今回の特別公開では、阿弥陀如来がいる極楽浄土の様子を表現した観経曼荼羅や日本人の自然観を黒塗りの盆上に表現し床飾りとした「盆石」の数々も展示されています。

五月になると手入れされた松の庭に、「一初」が他のアヤメに先駆けて花開き初夏のおとずれを告げてくれる花の寺でもあります。

2013年01月22日

門跡尼寺が特別公開

新町今出川の交差点を上ルと、同志社大学新町校舎の向かいに、ひっそりと佇むのが、浄土宗知恩院派の門跡尼寺「三時知恩寺」です。

室町時代に、北朝の崇光天皇の御所「入江殿」を、次代の後光厳天皇の皇女・見子(けんし)内親王が下賜された経過から「入江御所」と呼ばれます。見子内親王は仏教に崇敬が深く、宮中に安置された唐から招来の善導大師像を賜って本尊として祀りました。

のちに後柏原天皇が宮中で行う、唐僧の善導大師が記した「往生礼讃偈」に基づいて1日を6つに分け、読経や念仏、礼拝を行う「六時勤行(ろくじごんぎょう)」の昼夜六時勤行のうち昼の三時は、この寺にて修するように定められたので三時知恩寺と改められました。

皇室ゆかりの由緒ある門跡寺院で、通常非公開ですが、今回「京都の冬の旅」で特別公開されています。

現在の入母屋造檜葺きの本堂や書院をはじめとした建物は、江戸時代の末期に、第百十六代桃園天皇の皇女・恭礼門院の旧殿を賜って再建されたものです。

本堂には本尊阿弥陀如来像、側に宋から請来したという善導大師像が安置され、書院前には枯山水庭園「蓬莱の庭」があります。

また、京都市指定文化財の狩野永納筆の「花鳥風屏風」、丸山応挙の書院襖絵「えり漁図」、皇室ゆかりの御所人形やまた今回初めて、江戸元禄期以前のものとされる涅槃図も公開されています。

2013年01月08日

立木観音

明けましておめでとう御座います。今年も宜しくお願い致します

去年は年末に連休したので、新年は5日まで仕事で頑張っていたので、初詣は六日になりました。

我が家恒例の松尾大社、お墓参り、そして立木観音と強行軍でしたが、日曜日でしたけれど以外と空いていてスムーズに行けました!立木観音は別名安養寺と言い、平安初期に弘法大師が42歳の厄年にこの山に白い鹿に乗って現れ、立ち木のまま観音菩薩像を刻まれ、以来厄除けの観音様として信仰を集めています。

私は、もう250回位行ってますが、石段は最近改修され約800段とされ、歳を取ると共に休憩の回数も増えています。

お参りのあとは、有り難い柚子茶や昆布茶を戴いて下山します。(くにさん)

去年は年末に連休したので、新年は5日まで仕事で頑張っていたので、初詣は六日になりました。

我が家恒例の松尾大社、お墓参り、そして立木観音と強行軍でしたが、日曜日でしたけれど以外と空いていてスムーズに行けました!立木観音は別名安養寺と言い、平安初期に弘法大師が42歳の厄年にこの山に白い鹿に乗って現れ、立ち木のまま観音菩薩像を刻まれ、以来厄除けの観音様として信仰を集めています。

私は、もう250回位行ってますが、石段は最近改修され約800段とされ、歳を取ると共に休憩の回数も増えています。

お参りのあとは、有り難い柚子茶や昆布茶を戴いて下山します。(くにさん)

2013年01月08日

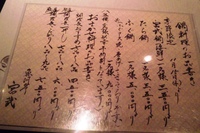

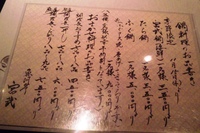

新選組も愛した町にひっそりと佇む隠れ家 魚河岸・宮武

JR丹波口駅の南にある島原住吉神社は、かつての花街「島原」の鎮守の神様です。かつては、新選組の隊士たちも通ったという格子造りの古い揚屋「角屋」などもすぐ近くにあります。

その風情漂う歴史の町にひっそりと佇む隠れ家的な魚専門店がオープンしました。その名も魚河岸・宮武。あまりにも飾らない店構えにうっかり通り過ぎてしまいそうになります。

ところがどうして、このお店すごいのなんのって……。

まず店内に入ると、広くてゆったりとしたカウンター席がずらりと並んでいて、奥には6名ほど座れる掘りごたつ席が4つほどあります。

最初に出された刺身盛りが新鮮で、ほんとに美味なのにびっくり。すぐ北側が中央卸売市場ということもあって、食材の活きのいいことこの上ありません。他にも、絶品のブリしゃぶやかに料理、甘鯛のカリカリ揚げ、新鮮な魚介類の鍋、天ぷらや蒸し物なども充実しています。

「味や鮮度にはこだわったかぎりのものをお出ししたい」と宮武代表がおっしゃるだけに、一つ一つが丁寧に作り上げられた料理を、これでもかというぐらい堪能できました。お値段も魚料理なのに決してお高くありません。

ランチもやられていて、お造りの5種盛りやたらこ入りの卵焼き、あら汁を始め、魚専門店ならではの凝ったお料理がボリュームもたっぷりで、とってもリーズナブル、しかもお替り自由のご飯付きというのですから驚きです。

ランチは、日替わり御膳800円、お造り御膳1200円、海鮮丼1500円の3種類。ぜひ一度訪れてみてください。送迎は京聯タクシーにお任せを!

魚河岸 宮武

営業時間:10時30分~14時

17時~23時

京都市下京区西新屋敷下之町

アンクル島原1F

℡ 075-203-1855

定休日 日曜・祝日

その風情漂う歴史の町にひっそりと佇む隠れ家的な魚専門店がオープンしました。その名も魚河岸・宮武。あまりにも飾らない店構えにうっかり通り過ぎてしまいそうになります。

ところがどうして、このお店すごいのなんのって……。

まず店内に入ると、広くてゆったりとしたカウンター席がずらりと並んでいて、奥には6名ほど座れる掘りごたつ席が4つほどあります。

最初に出された刺身盛りが新鮮で、ほんとに美味なのにびっくり。すぐ北側が中央卸売市場ということもあって、食材の活きのいいことこの上ありません。他にも、絶品のブリしゃぶやかに料理、甘鯛のカリカリ揚げ、新鮮な魚介類の鍋、天ぷらや蒸し物なども充実しています。

「味や鮮度にはこだわったかぎりのものをお出ししたい」と宮武代表がおっしゃるだけに、一つ一つが丁寧に作り上げられた料理を、これでもかというぐらい堪能できました。お値段も魚料理なのに決してお高くありません。

ランチもやられていて、お造りの5種盛りやたらこ入りの卵焼き、あら汁を始め、魚専門店ならではの凝ったお料理がボリュームもたっぷりで、とってもリーズナブル、しかもお替り自由のご飯付きというのですから驚きです。

ランチは、日替わり御膳800円、お造り御膳1200円、海鮮丼1500円の3種類。ぜひ一度訪れてみてください。送迎は京聯タクシーにお任せを!

魚河岸 宮武

営業時間:10時30分~14時

17時~23時

京都市下京区西新屋敷下之町

アンクル島原1F

℡ 075-203-1855

定休日 日曜・祝日

2013年01月06日

今年の恵方は南南東!

明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いします、大晦日に神泉苑に行きました、10時30分から法要が始まりました、そらから来年の恵方に恵方社をうごかされました、今年の恵方は南南東です。(永味)

2013年01月04日

おけいはんもおすすめ 石清水八幡宮

正月、扁桃腺が腫れて寝込んでいましたが、ようやく復帰。遅ればせながら石清水八幡宮へ初詣に行ってきました。ここは京阪電車の「おけいはん」も写ったポスターもあって、今年はいつにもまして人手がすごかったそうですが、さすがに4日の早朝は空き空きでした。

「やわたのはちまんさん」で親しまれる石清水八幡宮は、日本三大八幡宮(石清水八幡宮・宇佐八幡宮・筥崎宮)のひとつです。

朝廷は、平安時代の初めまでは、宇佐八幡宮へ勅使を出して神託を得るなどしていましたが、距離もあるためこの地に勧請されたと思われます。

また、武神・弓矢の神・必勝の神として崇敬され、かの源義家がこの地で元服して「八幡太郎義家」と名乗っていらい、多くの清和源氏、村上源氏をはじめ足利氏・徳川氏・今川氏などが氏神として信仰してきたと言います。 織田信長は天正7年(1579)社殿修理のとき本殿の木の樋(とい)を金で鋳たものに変え、豊臣秀頼は慶長11年(1606)社殿の全てを新しく造り替えています。その後も徳川家の手厚い保護を受けてきました。

鳩は八幡神の使いです!

表参道入口に立つ「一ノ鳥居」は、もとは木製で鳥居に掛かる額は平安時代中ごろに小野道風・藤原佐里とともに平安の三蹟と称される藤原行成が一条天皇の勅を奉じて筆を執ったものでした。寛永13年(1636)に、寛永の三筆と云われた松花堂昭乗の発案で石鳥居に造りかえられ、現在の紺地に金文字で「八幡宮」と書かれた額は、松花堂昭乗が行成の筆跡のとおりに書写したものです。特に「八」の字は八幡神の使いの鳩が一対向かい合い顔だけを外に向けた文才あふれるユニークな書体になっていますね。

松花堂弁当の由来

「二の鳥居」をくぐり、七曲がりと呼ばれている四百段以上も続く、つづら折りの参道を上ると、松花堂跡があります。松花堂昭乗が草庵を結んでいた処です。松花堂昭乗は、安土桃山時代から江戸寛永期にかけて、高僧、書家、画家、茶人として名を馳せました。

弁当箱の中が四つに仕切られた懐石料理として有名な「松花堂弁当」は松花堂昭乗が愛用した道具箱(絵具箱)をヒントに「吉兆」の店主が考案したのが始まりといわれています。

エジソンと男山

三の鳥居を入った春は桜の美しい公園に、世界の発明王、トーマス・エジソンの記念碑があります。何で石清水八幡にエジソンの牌がと思われるかも? 明治12年に白熱電球を発明したエジソンは、6000種類を超える植物などからフィラメントの材料を探していました。ある日エジソンは日本からのお土産の扇子を見つけ、ふとその竹の骨を使って電球を試作してみました。すると電球の寿命が飛躍的に延長したのでした。 エジソンは世界中に研究員を派遣し、「究極の竹」を探してかき集めます。ついに、最も長持ちのする最高の竹を発見します。それが京都・男山周辺の真竹でした。電球は何と平均1,000時間以上も輝き続けたと言われます。 その後セルローズによるフィラメントが発明され日本の竹は使われなくなりますが、十数年に亘って、八幡の竹が海をわたって、遥か彼方のアメリカの家庭や職場、街頭を明るく照らしていたというのですから素敵ですね。碑には、「天才とは、1%のひらめきと99%の努力」と英語で刻まれています。

阿吽の鳩

本殿は、国家鎮護の社として、平安京の裏鬼門に位置する男山山上に鎮座されてより1150年以上の間、数多の人々の篤い崇拝受けてきた石清水八幡宮の根本です。 清和天皇の勅命により六宇の宝殿を建立し、順次「八幡造り」と呼ばれる社殿を完成させるに至り、現在の社殿は寛永期の、徳川三代将軍家光の修造によるものです。 楼門のかえる股を見上げると、神使である鳩が向かい合わせに描かれています。ようく注視すると一方の鳩の口がぽっかり、そう「阿吽の鳩」が描かれているんですね。一説には左甚五郎の作といわれる、すばらしい極彩色の欄間彫刻を見てください。

織田信長の「黄金の樋」

内殿と外殿の「相の間」に「黄金の樋」が架かっています。これは、かの織田信長が、雨に遭って山崎宝積寺に逗留したことがあって、石清水八幡宮の木樋が朽ち雨漏りがしていることを聞き、唐金の樋に修理させたものです。