2014年07月13日

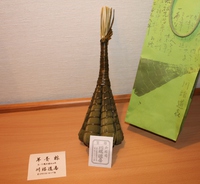

粽(ちまき)のはなし 川端道喜

粽(ちまき)のはなし 川端道喜

室町時代から続いている菓子匠の粽が一度食べたいと思っていたのですが、何せ一束五本で3900円、手が出ませんでした。うちの史跡勉強会の仲間を無理やり巻き込んで、五人で購入しました。一本八百円の粽のお味はみんないかがだったのでしょうか?

「御粽司・川端道喜」、「御」の字は御所に由来します。応仁の乱の後、衰微した朝廷に、吉野の「葛族」が葛を献上しました。古来非常食として食されていた葛を「どうしたらおいしく食べられるか」との下問を受け、葛菓子を創ったのが出入りの菓匠・初代川端道喜です。

当時はまだ砂糖がなかったため、道喜は甘葛を炊いてその汁を菓子に混ぜ込み、葛はとろりとやわらかいため、幅の広い笹の葉で包んで「御粽」としたと言います。以後「道喜粽」と称され御所で愛好されるようになりました。「御朝物」と呼ばれる朝食がわりの餅を献上するようになり、後に「朝餉」の儀として形式化し、その慣例は東京遷都の前日まで、350年にわたり、休みなく続いたというから驚きです。京都御所には、建礼門の東横に「道喜門」という名の専用門が今も残っています。

店主の話ですと、500年前と今とで変わった点は、「薪がガスになったことだけ」なのだとか、ただ、材料の確保が難しく、笹の葉にしても、昔は「おかめ笹」といって3枚あれば粽1本巻ける大きな葉もあったのだそうですが、環境悪化や乱獲で、現在は葉がすっかり細くなり、5枚は必要ののだとか。葛も高価になってきていますので一本八百円はやむおえないようですね。

さて、川端道喜は、京の町衆。本名は中村五郎左衛門。内裏近辺の正親町の餅屋に婿入りして家業を発展させ、剃髪入道、居士名の「道喜」を名乗りました。世襲名「川端道喜」の起源です。国学や和歌に秀で、武野紹鴎から茶道を学び、千利休とも親交があったと言います。

禁裏六丁町組の宿老としても活躍し、六町組関係史料などを伝えました。禁裏六丁町とは、日ノ本で最も早く公家と町民が一体となって,町組を形成し、繁栄して来た地域でもあります。

戦国時代の天正5年、織田信長が京都所司代・村井貞勝を通じて禁裏の築地土塀の修復を洛中の町民に命じた際、順番を決めて舞台を設け、歌舞音曲のうちに仕上げさせ、天皇・公家たちが見物したといいます。(信長公記)。この築地修復の際、町衆にして禁裏築地造営奉行の功を賞された川端道喜は諸公事・諸役を免除された(川端道喜文書)と記録に残されています。当時流行りの風流踊りを築地土塀の地固めに利用するなんて、いつの世もおもろい発想って大事ですね。

さて、もうひとつエピソードを……。この道喜粽を何よりも好きだったのがかの明智光秀でした。

中国征伐に向かう(この後、敵は本能寺となるのですが)光秀が愛宕神社に必勝祈願をした折に、陣中見舞いとして道喜が密かに粽を献上したとの噂を京童たちの間で知らぬ者がなかったと言われています。

連歌会を催した光秀は粽(ちまき)を噛みながら歌を作ったと伝え、以来愛宕社へ粽(ちまき)を奉納すると歯型がつくといわれています。

ある戦の折には、光秀が粽(ちまき)を食べようとしたときに鬨(とき)の声が聞こえてきました。慌てた光秀は笹の葉の包みもとらずに粽を口にいれてしまいました。このことから「光秀は小心者で大将の器ではない」とされる有名なエピソードです。しかし、後の為政者が強調しているような気がします。

私は、朝餉の粽献上のため、毎朝朝廷に出入りしていた川端道喜が粽に密書を隠して頻繁に光秀に献上していたのではないか。誰かに見られそうになったので光秀が慌てて包みの笹ごと口に入れたのではと思ったりするのですが、真相はいかがでしょうか。

粽は、透明な「水仙粽」と、餡を練り込んだ「羊羹粽」の2種が売られています。祇園祭の粽のように、魔よけに飾っておく形のものも多いですが、この店で作られる粽は「菓子として」すばらしいものです。(ほつう)

2012年07月09日

三室戸寺で蓮の花がきれいです

古名「はちす」は、花托の形状が蜂の巣に似ているから。「はす」はその転訛らしいです。 池見草(いけみぐさ)、水芙蓉(すいふよう)、不語仙(ふごせん)、水の花などとも呼ばれます。地下茎はごぞんじ「蓮根」(れんこん)ですね。蓮の花を指して「蓮華」(れんげ)といい、仏教とともに伝来しました。

ところで、仏様は何故、蓮華の上に座ってらっしゃるのでしょう。蓮はどんな汚い水でも、美しい花を咲かせ、レンコンを作ります。汚された俗世間の心を浄化し、極楽浄土へと導く仏教の教えと重ね合わせてのイマージュなのだそう。蓮の花は、7月の誕生花であり、夏の季語。花言葉は「雄弁」です。

2012年05月24日

伏見稲荷大社のおみくじ変わってる?

おみくじのといえば,「大吉,中吉,小吉,吉,末吉,凶,小凶,大凶」あたりが一般的、あと「半吉、末小吉、半凶、末凶」といったところでしょうか。

ところが,伏見稲荷のおみくじはそれとは違ってかなりレア物と言えそうです。「大大吉」をはじめ、「吉凶相交末吉」「凶後吉」など、「ええんか悪いんかどっちやねん」と思わず突っ込みを入れたくなります。

大大吉

大吉を超えるラッキーおみくじです。1番から32番までのうち2本だけが大大吉です。

凶後吉

「苦労があるが良い結果が期待できる」あるいは「困難なようでも意外な良い結果が得られる」

吉凶相交末吉 (きちきょうあいまじわりすえきち)

「基本的には吉だが、誠心誠意つくさないと凶に転じますよ」という意味です。

吉凶未分末大吉(よしあし 未だ分からず 末大吉)

努力次第で結果大吉になる可能性あり。

吉凶不分末吉 (きちきょうわかたずすえきち)

あまりに功を急ぎすぎる兆候があり。せいてはことを仕損じる。順を追って気長に努力せよ。

吉凶相半 吉とも凶ともどちらともいえません。

吉凶相央 名のとうり吉と凶の間です。 世の中をあまり甘く見すぎて、他人にうとんぜられる兆候があり、自己反省と万事に慎みが肝要といった具合。

おみくじは、結果が良かったら持ち帰り、悪かったら神社の境内に結びつけるとよくいわれますが、結果の良し悪しにかかわらず、持ち帰っても結び付けて行ってもいいのだとか。

境内に結ぶことで「神様とご縁を結ぶ」という意味があります。境内の樹木に結ぶと、木を痛めつける原因になるので、各神社に用意されている、おみくじを結ぶ場所に結ぶようにしましょう。(篠)